「薬剤師としての知識をブラッシュアップしたい!おすすめの本はある?」

「久しぶりに薬剤師として現場に出ることになったけど、ブランクが長いから不安…一度復習しておきたい」

この記事は、そんなあなたに向けて書いています。

国家試験前にたくさん勉強したものの、自分の知識不足に悔しい思いをすることは、一度現場に出たことのある薬剤師なら誰もが経験するのではないでしょうか。

薬剤師は資格を取ったら終わりではなく、日々進歩する医療について行くために勉強し続けることが必須の職業です。

今回は私が読んだことのある本や友人薬剤師からの評判が高かった本の中から、おすすめの勉強本を紹介します。

薬剤師向けの勉強本は数多く出版されており、選ぶのに迷う方もいらっしゃることでしょう。

記事を読んで、今のあなたに必要な本を見極められるようになりましょう。

新人薬剤師やブランクがある薬剤師におすすめの勉強本4選

まずは新人薬剤師やブランクがある薬剤師におすすめの勉強本を4冊紹介します。

国家試験の勉強で得た知識を、現場に即した知識へとブラッシュアップできるような本を厳選しました。

資格を取ってから時間が経ってしまってもう一度復習し直したい方にも最適です。

私自身が新人薬剤師時代に読んで役に立ったと感じたものをピックアップしているので、ぜひ購入の際の参考にしてください。

薬がみえる

「薬がみえる」は、病態と薬理を頭の中で結びつけて整理するのに最適な本です。

現場に出たばかりの頃の私は、薬そのものの作用機序は理解できていても、どのような病態や症状がある患者さんにその薬が処方されるのかがスムーズに頭の中で結びつかずに苦労しました。

「薬がみえる」はイラストも混じえながら、病気になると体の中でどのような変化が起こって、起こった変化に対して適切な薬はどのような薬理作用を持つのかが順序立てて説明されています。

例えば同じ「血圧の薬」でも作用機序の異なる薬が複数あり、患者さんの病態によって適切な薬を選ぶことが必要ですよね。

血圧が上がるメカニズムと薬の作用機序がリンクしていれば、異なる「血圧の薬」が出された患者さんに対して医師の処方意図を汲み取れるようになったり、病態の違いを予測できるようになったりします。

処方変更があった患者さんに対する薬の説明の仕方も変わってきますよ。

薬学生から新人薬剤師、ブランクがある薬剤師やあまりなじみのない分野の基礎を理解したい薬剤師まで幅広くおすすめできる1冊です。

分野ごとに4冊に分かれているので、気になる分野のみの購入もできます。

【書籍情報】

| Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 | Vol.4 | |

| 著者 | 医療情報科学研究所(編) | |||

| 出版社 | MEDIC MEDIA | |||

| 発行日 | 2021.4月(第2版) | 2015.7月(第1版) | 2016.11月(第1版) | 2020.4月(第1版) |

| 定価 | 4,400円 | 3,960円 | 4,290円 | 3,960円 |

※価格は税込表記

薬局で使える実践薬学

「薬局で使える実践薬学」は、タイトルの通り薬局での服薬指導や患者さんのモニタリングなど、「実践の場」で薬学の知識をどう活かすのかがまとめられた1冊です。

国家試験の勉強を終えたばかりの頭の状態だと、どうしても「薬がどうはたらくか」にフォーカスが偏っていて、「薬を飲んだ結果患者さんがどう変化しうるのか」ということに対する知識が未熟になりがちです。

また、私自身は薬の役割を分類ごとに大まかには覚えていたとしても、薬1つ1つの特徴や使い分けまでは理解しきれていませんでした。

「薬局で使える実践薬学」を読むと、今まで1つの学問として学んできた薬学の知識が、現場向けに磨かれていくのを実感できますよ。

ちなみに著者の山本雄一郎さんは、日経DIでのコラム連載やTwitterでの発信もされており、多方面でご活躍されている方です。

書籍と合わせてぜひチェックしてみてください。

日経DI連載・コラム:山本雄一郎の「薬局にソクラテスがやってきた」

Twitter:@kumamotoPh

【書籍情報】

| 著者 | 山本雄一郎 |

| 出版社 | 日経BP |

| 発行日 | 2017.3月 |

| 定価 | 6,380円 |

※価格は税込表記

薬の比較と使い分け100

同じ症状の患者さんに違う薬が処方されたときや、似たような作用の薬で処方変更になったとき、患者さんに一歩踏み込んだ説明ができるようになる1冊です。

例えば高血圧治療薬であるARB。

一口にARBといっても、複数の薬がありますよね。

Ca拮抗薬からARBに変更があったとしたら、薬の作用が違うので説明しやすいでしょう。

しかし、もし同じARB間で処方変更があったとしたら、医師はどのような意図で薬を変えたのか。

学生時代に学んだ知識だけでは太刀打ちできない、薬1つ1つの細かな違いを学べる本です。

具体的な薬を例に挙げて、特徴の違いと使い分けを中心にまとめられています。

休み時間に少し読むだけでもすぐに現場に還元できる知識が手に入るので、特に新人薬剤師さんにおすすめの1冊です。

ちなみに著者の児島裕史さんは、m3.comでのコラム連載、Twitterでの発信など、本の執筆以外にも幅広く活躍されている方です。

m3.comコラム:薬剤師のための「学べる医療クイズ」

Twitter:@Fizz_DI

また、「お薬Q&A 〜Fizz Drug Information〜」というサイトも運営されており、類似薬の違いや薬の使い分けを中心にとても分かりやすく情報がまとめられています。

特に新人薬剤師さんにとっては1つ1つの記事がかなり勉強になるので、著書と合わせてぜひチェックしてみてください。

【書籍情報】

| 著者 | 児島裕史 |

| 出版社 | 羊土社 |

| 発行日 | 2017.11月 |

| 定価 | 4,180円 |

※価格は税込表記

治療薬マニュアル2021

薬局に必ず1冊は置いてある、薬剤師の辞書的存在である治療薬マニュアル。

- 適応

- 用法・用量

- 副作用

- 禁忌

- 小児や妊婦、授乳婦、高齢者など注意が必要な患者への投与

- 相互作用

など、鑑査や投薬をする上で必要な情報を素早く手に入れるのに役立ちます。

臨床解説も載っているので、あまり詳しくない薬が処方された際、薬に対する理解を深めることも可能です。

分野ごとに薬理作用の図解も掲載されているので、ブランクがある薬剤師にとっては基礎知識の復習にもなりますね。

単なる辞書としてだけでなく、投薬前に自分の知識をささっと整理して患者さんへの説明をスムーズに行いたいときにも非常に便利なのでおすすめです。

【書籍情報】

| 著者 | 髙久史麿 |

| 出版社 | 医学書院 |

| 発行日 | 2021.1月 |

| 定価 | 5,500円 |

※価格は税込表記

【分野別】薬剤師の勉強におすすめの本

続いては、薬剤師の勉強におすすめしたい本を文野別に紹介します。

今回は、漢方、OTC、抗がん剤、薬歴からピックアップしました。

空き時間にささっと読める本から、じっくり読んで力にしたい本まで選んでいるので、ぜひ最後まで読んで気になるものを購入してみてください。

漢方編

まずは漢方の勉強をしたい方におすすめの本です。

私は国家試験の勉強をしていたとき、漢方薬はついつい後回しにしていました。

結果、現場に出てから漢方薬の知識が薄く、門前の先生がよく使う処方以外はあまりよく分からないという状況でした。

まずはメジャーな漢方薬について知りたい、という方におすすめしたい本がこちらです。

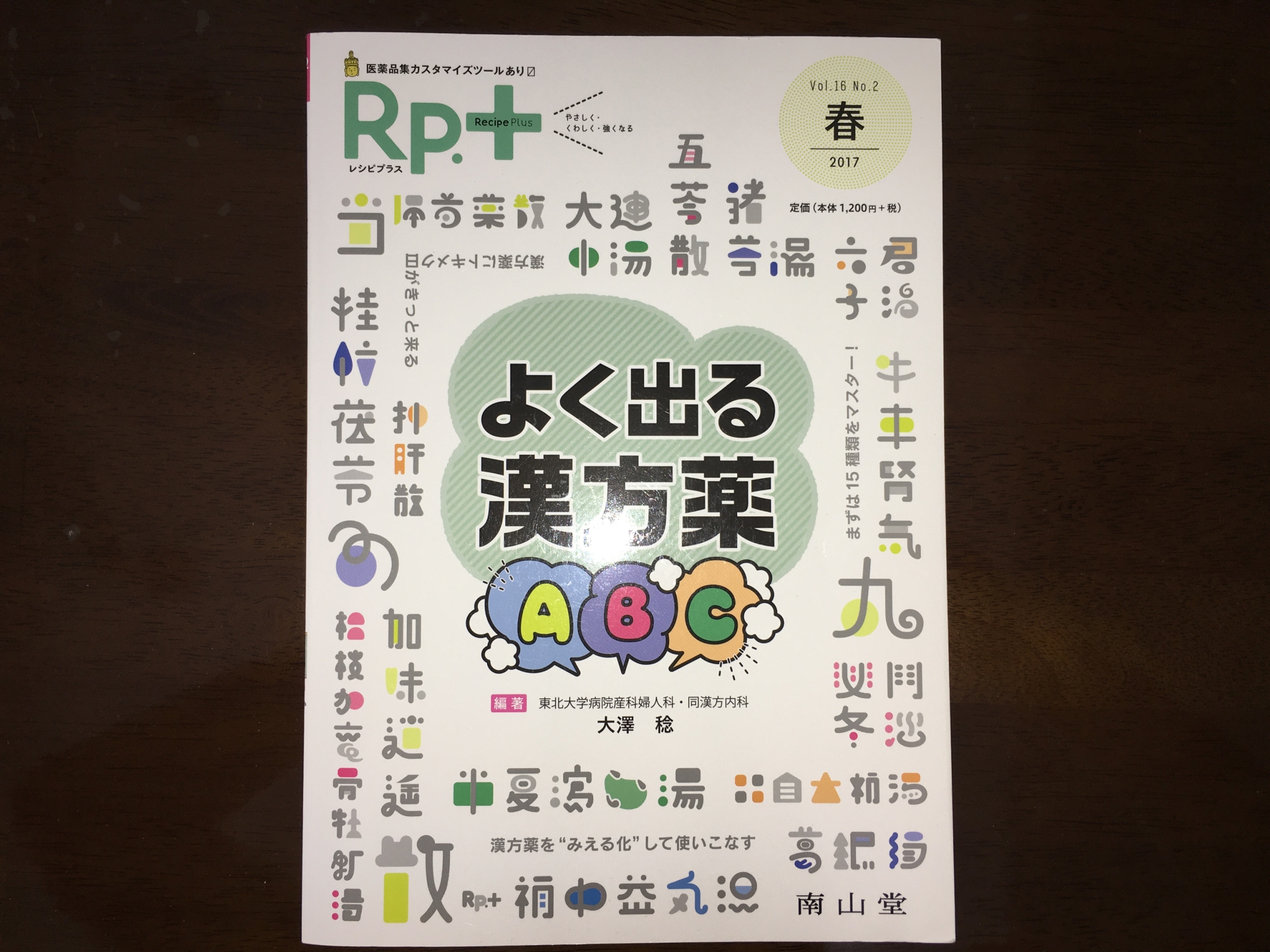

よく出る漢方薬ABC

「よく出る漢方薬ABC」は、臨床上よく使われる漢方薬について、処方された患者さんの状態を理解して、適切な服薬指導につなげられるよう解説された本です。

繁用される15種類の漢方薬に加えて、同種漢方薬との使い分けも学べます。

使い分けは患者さんの症状をもとにフローチャート形式になっているので、ドラッグストアなどで薬剤師がOTCの漢方薬をお客さんに選ぶような場面でも役立つでしょう。

目次上取り上げられている漢方薬は15種類ですが、見た目以上に多くの漢方薬について理解を深められるのでおすすめです。

【書籍情報】

| 著者 | 大澤稔 |

| 出版社 | 南山堂 |

| 発行日 | 2017年春 |

| 定価 | 1,320円 |

※価格は税込表記

OTC編

続いてはOTC編です。OTCの勉強は、主にドラッグストアの薬剤師で役に立つとお思いの方も多いでしょう。

しかしながら、調剤薬局であっても服薬指導の際に患者さんからOTCの相談を受けることはたびたびあります。

普段あまり触る機会がないので勉強が疎かになりがちですが、調剤薬局に勤務している薬剤師でも勉強しておいて損はありません。

OTC医薬品の比較と使い分け

「OTC医薬品の比較と使い分け」は、「薬の比較と使い分け100」に引き続き出版された使い分けシリーズです。

OTCは医療用医薬品と違い、医師の診察なしにお客さんの判断で薬を購入できますよね。

薬剤師はお客さんがOTCを購入する前に唯一介入できる専門家として、非常に重要な役割を果たします。

「OTC医薬品の比較と使い分け」では、使い分けのポイントに加えて、受診勧奨するべきかどうかの判断材料も記されています。

OTCで対処してよい症状かどうかの判断は薬剤師がすることになるので、ぜひ覚えておきましょう。

そのほか商品ごとの製剤上の特徴やお客さんからよくある質問など、現場で役立つ知識が盛りだくさんです。

OTCについて学びたい方はぜひ手に取ってみてください。

著者の児島裕史さんは本の執筆以外にも多方面で活躍されている方なので、コラムやサイトも合わせてチェックしてみるのもおすすめです。

運営サイト:お薬Q&A 〜Fizz Drug Information〜

m3.comコラム:薬剤師のための「学べる医療クイズ」

Twitter:@Fizz_DI

【書籍情報】

| 著者 | 児島裕史 |

| 出版社 | 羊土社 |

| 発行日 | 2019.11月 |

| 定価 | 4,180円 |

※価格は税込表記

抗がん剤編

続いては抗がん剤編です。

抗がん剤の注射剤は主に病院で扱いますが、経口薬は薬局でも扱います。

最近は通院での抗がん剤治療を行う方が以前よりも多くなってきているので、薬局で抗がん剤を扱う機会も増えていると言えるでしょう。

急に抗がん剤の処方箋が来ても落ち着いて対応できるよう、知識を深めておきたいですね。

経口抗がん薬ハンドブック

「経口抗がん薬ハンドブック」では、内服で使用する抗がん剤について、作用機序や薬剤ごとの特徴、抗がん剤を服用している患者さんによく見られる副作用などが解説されています。

基礎疾患による減量基準など、投与する際に注意すべきポイントも記載されていて、イレギュラーな用法・用量で処方が流れてきたときの鑑査にも役立ちます。

薬剤ごとに全体の投与スケジュール(レジメン)も本で把握できるので、お薬手帳の情報や患者さんとの会話から得た情報と組み合わせて適切な服薬指導につなげられるでしょう。

治療の全体像が掴みにくい薬局での対応であっても安心ですね。

病院薬剤師、薬局薬剤師ともに、現場で抗がん剤を扱う機会がある薬剤師なら一度は読んでおきたい1冊です。

【書籍情報】

| 著者 | 日本臨床腫瘍薬学会 会員委員会 |

| 出版社 | じほう |

| 発行日 | 2016.2月 |

| 定価 | 4,180円 |

※価格は税込表記

薬歴編

最後は薬歴編です。

薬歴の書き方は大学で詳しく学ぶことはなく、また実習でも服薬指導ができる回数は限られているため、実際は現場に出てから学ぶことになります。

しかし明確なルールなどが定められていないため、人によって書き方が違うのも事実です。

現場で重宝される薬歴にはどのような特徴があるのかを学んでいきましょう。

誰も教えてくれなかった実践薬歴

「誰も教えてくれなかった実践薬歴」は、薬歴の基本的な書き方や考え方だけでなく、薬歴を通した薬学管理の考え方を学べる書籍です。

症例ベースで解説されているので、よくある症例でも患者情報や薬剤師の考え方によって服薬指導が変化することを実践的に理解しやすいのが特徴です。

添付文書や文献、診療ガイドラインなど、薬剤師であれば日々目にしている薬の情報を、どのように薬歴に落とし込めばよいのか、どう薬学管理につなげるのかまで詳しく解説されています。

身につけた知識を最大限患者さんに還元するために、新人薬剤師の方からベテラン薬剤師の方まで幅広く読んでいただきたいので、薬局に1冊置いておくのはいかがでしょうか。

ちなみに著者の山本雄一郎さんは、本の執筆以外にも日経DIでのコラム連載、Twitterでの発信活動も行われているので、合わせてチェックしてみてください。

日経DI連載・コラム:山本雄一郎の「薬局にソクラテスがやってきた」

Twitter:@kumamotoPh

【書籍情報】

| 著者 | 山本雄一郎 |

| 出版社 | じほう |

| 発行日 | 2018.9月 |

| 定価 | 3,300円 |

まとめ

今回は、薬剤師が知識を深めるにあたっておすすめの本を紹介しました。

薬剤師は資格を取ってからが本格的な勉強のスタートです。

自分が携わる患者さんに最大限の医療を提供できるよう、日々研鑽を続けていきたいものですね。

今回の記事では、新人薬剤師の方からベテラン薬剤師の方までおすすめできる本を厳選しているので、気になった商品があった方はぜひ実際に手に取って読んでみてください。

今回の記事が、少しでもあなたのお役に立てば幸いです。

コメント